花が咲いても、咲かなくても、紡がれていく新たな物語

vol. 42 2025-08-04 0

猛暑の夏ですが、お変わりなくお過ごしでしょうか。

高温と小雨に悲鳴をあげているのは人間ばかりではありません。エアコンの効いた部屋に逃げ込める人間と違って、山の、川の、海の生きものたちは……。魚も、植物も、いのちの際で人間には聞こえない悲鳴をあげるそうです。それは、危険が迫っていることをまわりの生きものたちに知らせる意味もあるのだとか。とにかく穏やかな雨が降り、気温が落ち着き、すべての生きものがひと息つけることを祈るばかりです。

さて、桜たちの近況です。

7月24日、国立二小の「二松クラブ」(地域の方や保護者がボランティアで開催する任意参加のサマースクール)で「二小の大地の再生~木の養生体験」という講座が開かれました。参加してくれた子どもは30人。家庭科室で映像を観たのち、大地の再生の松下泰子さんが講義をされ、子どもたちは帽子をかぶり、水筒を持って外へ。

「窓が閉まった部屋に入ったとき、みんな息苦しさを感じると思うけど、ドアや窓を開けると新しい空気が入ってきて息がしやすくなりますよね。地面に穴をあけてやると、新しい空気が地面の中に入ってきて入れ替わり、植物の根っこが息がしやすくなります。暑いですけど、桜も暑くてフラフラしているので、みんなで桜がフラフラしなくなる作業をしてやりたいと思います」と矢野智徳さん。

その後、みんなで詰まってきていた「七星」の周辺の水脈に移植ゴテで穴をあけ、炭を撒き、枝葉をしがらむように差し込んで、アラフを撒きました。参加してくれたのは1~2年生が中心でしたが、大人のように頭で理解するより先に手が自然に動いていて、その動きはまるで動物のよう。大人は子どもに学ぶことがたくさんあります。

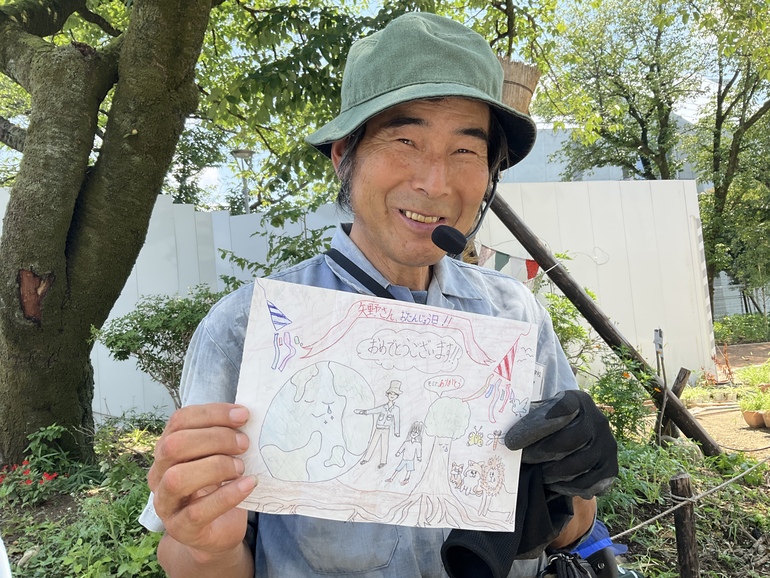

この日は偶然にも矢野さんのお誕生日。子どもたちから絵のプレゼントをもらって、矢野さんも嬉しそう。

「炭、撒きたい!」と炭やアラフを撒く作業にも意欲的な子どもたち。時間ギリギリにコスモスの種を播くことができました。秋になったら七星のまわりで揺れるコスモスの花々が観られることでしょう。

さて、里親さんの元へ行った桜たちも各地で新しい物語を紡ぎ始めています。

7月26日には東京・阿佐ヶ谷の新Morcビル「痩蛙学舎」がプレオープン。「都会に森をつくる」がテーマのここの緑はエントランスから屋上まで矢野さんが手掛けることに。その中庭に二小の桜がシンボルツリーとして佇むことになりました。

樹木が伐採されていく昨今の社会情勢に抗い、阿佐ヶ谷駅前に人工の森=杜を創出するこのプロジェクト。どんどん変化発展を遂げていきますが、現在クラファンに挑戦中です。詳しくはこちらを。

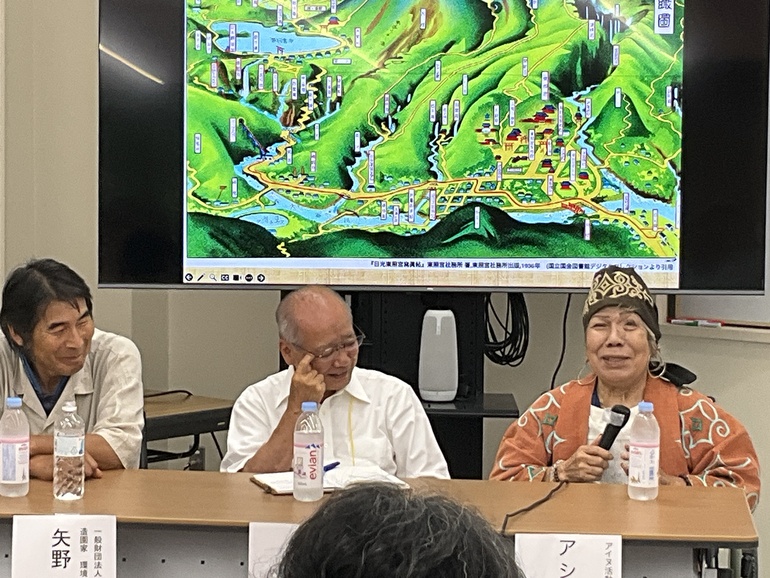

8月1~3日には、桜とトウネズミモチを引き取ってくださった日光・幾何楽堂さんが中心となって、杜の財団&風土再生学会主催の第6回環境シンポジウムが開催されました。茨城の桜川市で4月に開催された第5回に続き、二小の桜がつないだイベントです。

今回のテーマは「日光・東照宮の風土と歴史から学ぶ~『地の脈』『こころの脈』の危機的寸断と再生」。アイヌのシャーマンであり活動家、アシリ・レラ(新しい風)さんも登壇されて、コタンコロカムイ(シマフクロウ)のユーカラを最初に謳ってくださいました。

レラさんは、いま私たちが直面している問題を大きな視点で話してくださいました。

「この地球は神様がおつくりになったもの。人間は何もつくっていない。それを忘れて動物が出てきたら“怖いから殺す”。それはないでしょう。クマは木の実を食べて腸で温めて糞をする。鳥もそう。糞に包まれているから種は凍らず翌春芽を吹く。リスは冬の間せっせと木の実を集めて埋める。そして春が来たら忘れてしまう。みんな森を再生している。人間だけが種まきもせず、お金の価値観で動物のいのちを取り引きしている」

「アイヌは山の紅葉樹は絶対伐らない。それは動物の食べものだから。もし1本伐ったら10本植える。山の動物たちの食べものを取ってはいけない。山に食べものがあったら、人間がいる街にわざわざ出てこない。山に『人間立ち入り禁止』の札を立てたいくらい」

「人間は海も川もごみ箱扱い。魚がそれを食べている。心が痛い。そして魚を大量に獲っているのも人間。山に実がなる木を植えて、川には柳を挿してやる。柳は魚が卵を産んだとき稚魚を隠してあげる存在。稚魚のときに嗅いだ匂いを魚は覚えていて、成魚になって戻ってくる。柳は防波堤にもなる」

「人間が変われば森が変わる。コンクリートに囲まれていても意識は変わりにくい。山に行って身体でおぼえるといい。鈴や笛、携帯ラジオを持って人間がいることを教えながら歩くとクマは近寄ってこない。山を守るために種を持っていって蒔く。野菜の種だって蒔いてやると、リスがお産をするときの栄養になる」

あたたかく芯の通ったレラさんの言葉は水のように身体に沁み込み、私たちがどんなにおかしなことをやっているか、これからどうすべきかを優しく示し、目を開かせてくれます。

レラさんと親交が深く、今回の登壇をオーガナイズしてくださった小坂憲正さん曰く「大切なことは子どもにもわかること、シンプルなことなんじゃないかと思います。うちに来てくれた桜は去年の夏、枝が落ちてしまって未だ新芽が吹きません。きのこも生えてきてしまった。でも、毎朝ジョーロ1杯の水を撒く。周辺も変わってきた。気にかけるということが大事なんじゃないかと思います」。

こんな里親さんのところに来られてよかった……と桜もトウネズミモチも言っているような気がしました。

一時は元気をなくし葉を落としていたトウネズミモチに元気な若葉が

最後になりましたが、お詫びとお知らせです。

リターン品の一つであるプロジェクトの記録冊子の完成が遅れており、一緒にお送りする予定の他のリターン品(みらもりグッズ)までお待たせしています。誠に申し訳ございません。冊子はA4オールカラー全44ページになる予定で、いま追い込みの編集作業中です。完成し次第、みらもりグッズと共にお送りしますので、今しばらくお待ちください。

そして、プロジェクトのメンバー全員が実行委員として進めている『うんこと死体の復権』くにたち上映会<関野吉晴監督トーク付き>が10月4日(土)に開催されます。

「生態系は見事に循環していて、人間だけがその輪から外れてしまっている」ことを、ここまで露骨にわかりやすく描いた映画はありません。いま全国で自主上映が相次いでいる話題沸騰のドキュメンタリー。是非お誘い合わせのうえお越しいただければ嬉しいです(二小の桜の養生はもちろん国立市内で伐採直前に救出した樹木のチャリティー企画になります)。

大変長くなりました。どうか皆さま、心も身体も健やかに、この猛暑を乗り越えてくださいますように。

2025年8月4日 プロジェクト事務局長 前田せつ子

FUNDED

FUNDED