制作日記#5「アニメーションと絵本、制作の差異」(松村)

vol. 5 2023-10-15 0

スキマキ・アニメーションがこれまで制作してきたアニメーション作品のあまり語られることのない文法の一つとして、ダイアローグ=言葉を持たない(宮澤賢治原作の『やまなし』(2011)は唯一の例外)という特徴が挙げられる。サイレント映画で挿入されるような状況や感情を説明する字幕(※タイトル、クレジットは除く)も登場しない。言葉を持たない「生物から見た世界」を描いた作品群を俯瞰してみれば、作中における言葉の欠如は自明のようであるが、とりわけ擬人化(豚が喋ったり、ネズミが二本足で歩いたり)については脚本執筆前に鋤柄氏とどこまで許容するかという話をいつもしていたように思う。結果としてこれまでのフィルモグラフィーでは、あまり擬人化に頼ることなく現実に目にする動物たちの不可思議な行動に思いを馳せ、脱人間中心主義の視座から世界や現象を想像することに作品の着想を得てきた。

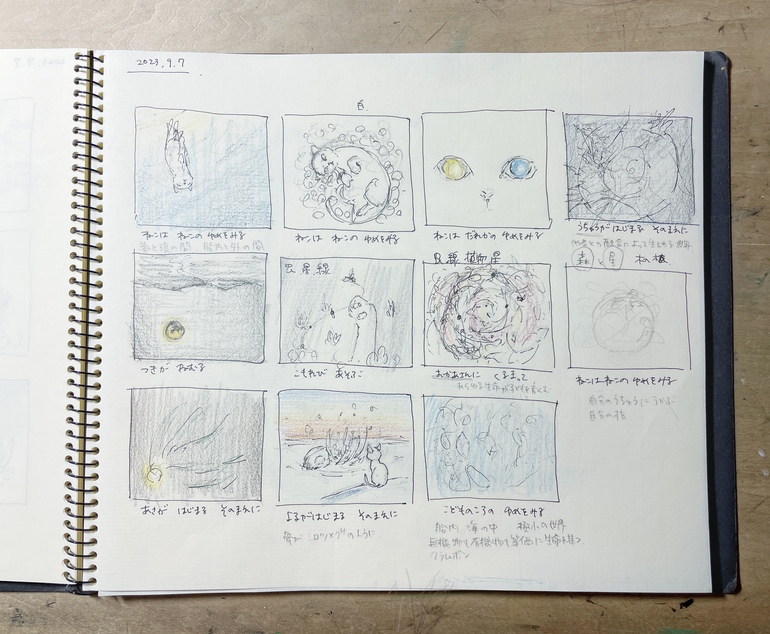

とさてダイアローグ=言葉の話に戻る。劇中にダイアローグ=言葉を有しないとはいえ、当然脚本は言葉を使って思考されている。さらにいえば物語を言葉で考えると同時に言葉を介さないイメージも思い描いている。このように言語的思考とイメージ的思考が往復することによって脚本と絵コンテ(レイアウト、カメラワーク、カット割り)をパラレルに進めていくのがスキマキ・アニメーションのスタイルである。しかし!ここで脚本と絵コンテに決定的な時差が生じる。絵コンテは鋤柄が担当しているため、松村が脳内で思い描いたプレ絵コンテは指示書きのみを残して白紙のまま一旦ペンディングされる。松村から文字や言葉でシーンの意図を鋤柄に伝達された後、松村による複数の軌道修正を施されたり鋤柄によるアイデアが付与されたりして、二人の思考が溶解したキメラ状態となって絵コンテが完成する。

今回、絵本『ねこはねこのゆめをみる』の「文」を創作するにあたって、今までに感じたことのない違和感を憶えた。それは執筆時にイメージがまったく喚起されないというとても奇妙なものだった。絵本における「文」はアニメーションにおける「脚本&絵コンテ」と同じだとばかり考えていたが、どうやらまったく違うらしい。そもそも絵本にはカットを割るとかカメラワークを考えるという概念がないのだ。ただ純粋にページをめくるだけ。ページをめくることがモンタージュであると言えなくもないが、アニメーション(映画)特有の運動イメージの不在に起因するものだろうか、まったく絵が浮かばないのだ。それを逆手にとって私はこの状況を大いに愉しみありふれた単語を使いながら韻を踏んだり主客を軽やかに転倒させたりなどして文字の裏側に潜む抽象的な情景を生み出した。「絵」を担当する鋤柄氏の生みの苦しみは如何に。

(松村康平)

FUNDED

FUNDED