世界は循環してこそ息づく〜『うんこと死体の復権』上映会のご報告

vol. 44 2025-11-10 0

秋もすっかり深まり、関東では桜の紅葉が始まりました。銀杏は例年より遅いようですが、雨が続いた後の晴れ間に水滴を含んだ枝葉が見せる風景は、心の澱を流してくれる清新さに溢れています。

さて、開催後、ひと月が経ってしまいましたが、閉園された有機農園のさくらんぼの木「かっちゃんの木」を移植したグループと共催した『うんこと死体の復権』上映会のご報告をさせてください。

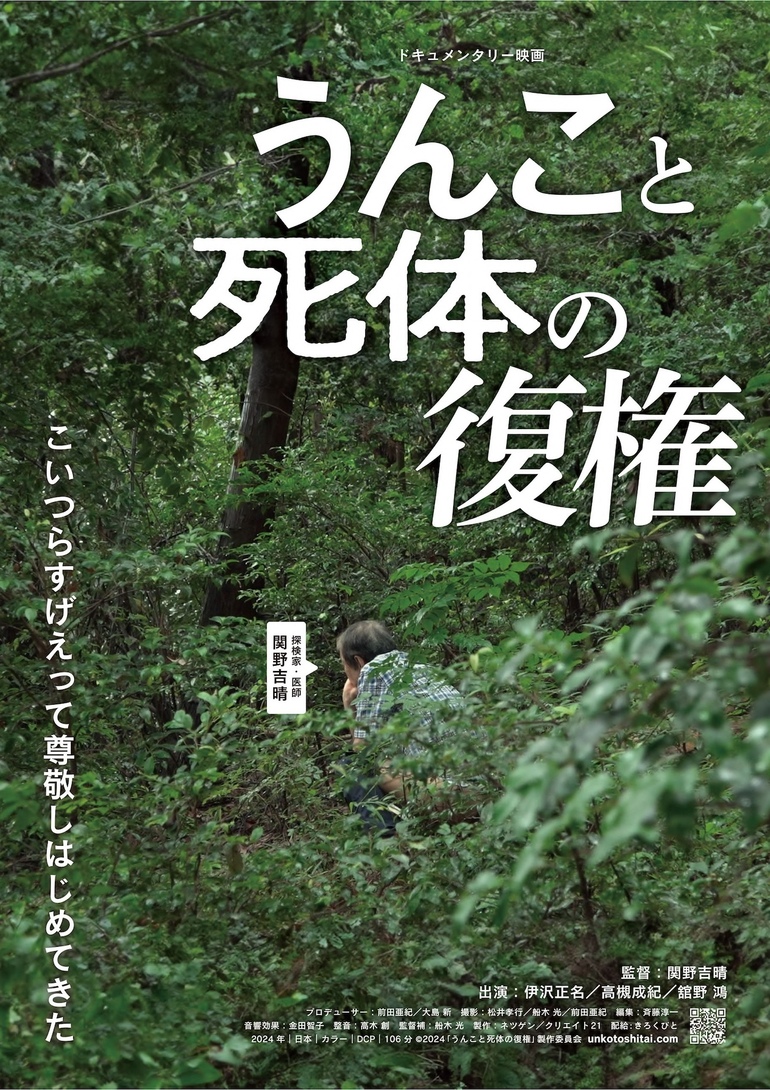

「グレートジャーニー」でお馴染み、探検家で外科医の関野吉晴さんが初めて監督を務めたドキュメンタリー『うんこと死体の復権』。この挑戦的なタイトル通り、世間の常識からはかなり外れた三人の賢者<半世紀にわたって野糞人生を送る伊沢正名さん、うんこから生態系循環を考察する学者・高槻成紀さん、死体を食べる生きものたちを執拗に描く絵本作家・舘野鴻さん>を追いかけ、「本当に“持続可能な未来”とは何か?」を問いかける映画です。

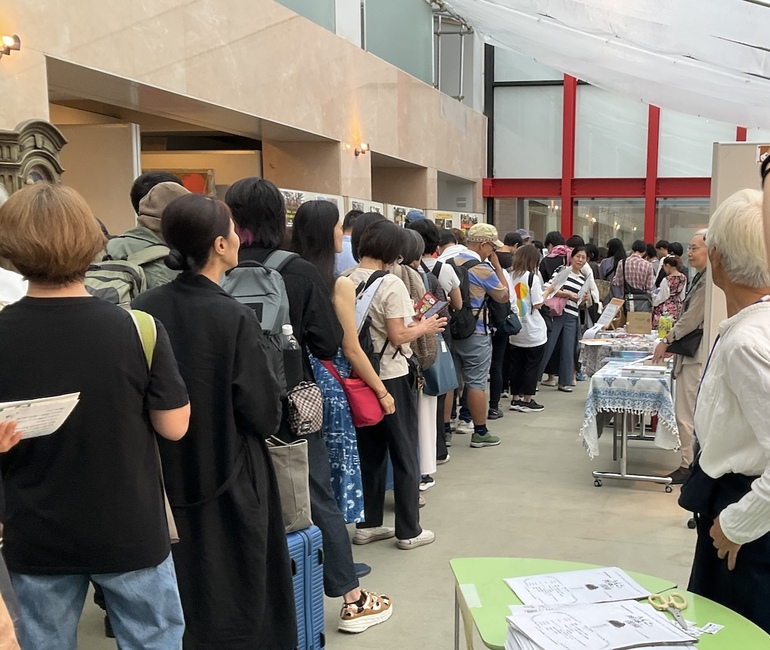

10月4日開催当日。定員300名、国立市内では最大の「FSXホール」には開場前から行列ができるほどのお客様! 当日券が出せるかどうか、ギリギリの攻防を続けた後、無事全員にお入りいただいて上映はスタートしました。

林の中、「うんこ出ませーん」という関野さんの声から始まり、映画は「自然界ではすべての生きものが循環の輪の中にいる」ことを、生々しく丹念に描いていきます。その輪から、人間だけがはみ出している。かつては他の生きもの同様その中にいて、いまもアマゾンに暮らすマチゲンガ族をはじめ原住民はその輪の中で生きているのに……。

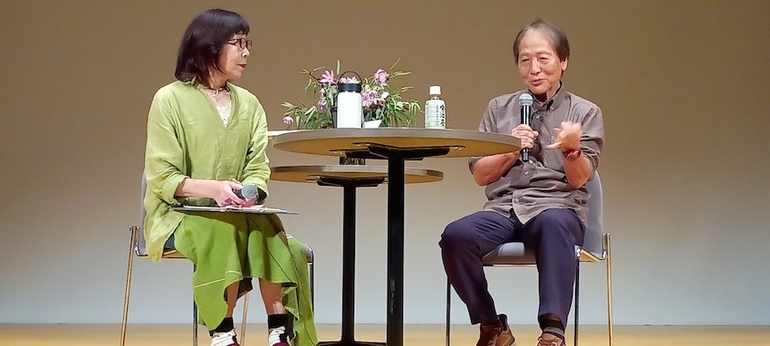

関野監督のトークでは、映画を撮った動機から玉川上水を寸断する道路の問題、そして現在挑戦中の「旧石器時代への旅」について、たっぷりうかがうことができました。

とても興味深く、示唆に富んだお話だったので、長くなりますが、省略しない形でお伝えしますね。

関野吉晴監督のお話「本当の持続可能は循環だ」

土ができたのはうんこと死体があったから

──なぜ、この映画を?

僕が何かをやる場合の源を辿ると、50年くらい前に行った、そしてそれから50年近くつき合っている南米の先住民、マチゲンガという部族に届きます。彼らはうんこも死体も森に戻すんです。野生動物と同じように。それに比べて僕らは、うんこも死体も最終的には焼いてしまう。二酸化炭素にしてしまうんです。

地球ができたのが46億年前ですが、土ができたのはいつ頃だと思いますか? 生命ができたのは38億年前。岩石が砕けても、それは土じゃない。土になるには、有機物が必要なわけです。生命は海で生まれて、なかなか陸に上がれなかった。それから藻類、苔類、菌類、植物……となって陸に上がっていった。そして、その死体が生まれた。

伊沢さんが「植物の死体は酸素だ」って言ってるんですけど、有機物が海から上がったきたから、土ができたんですね。だから、5億年前なんです。だから、すごく大切なものなんですね、うんこと死体は。

それで「復権」です。別に糞虫が「俺たちの権利を取り戻してくれ」と言ってるわけじゃない。でも、僕が「こんな映画をつくりたい」とプロデューサーの大島新に言ったら、「タイトルどうします?」って聞かれて、僕が冗談で「うんこと死体の復権」って言ったら、「それだ!」って。その場で決まっちゃったんです(笑)。

──タイトル、素晴らしいですよね。「復権」に痺れます。

でも、彼らは「別に……」って思っています。虫たちは必死で生き延びて、子孫を残すために精いっぱいなので、人間なんて別に気にしていない。あんまり踏みつけないでくれよ、くらい。

「30分で気持ち悪くなっちゃった」

──登場される三人の賢者との出逢いは?

いろんなところで出逢って。この三人なら映画ができるな、と。

──映画になって、外へ出て行くときに、ビジュアルとか悩まれませんでしたか?

悩みました。ポスターを持っていっても、まず、食べ物屋はダメだし。映画館では一番に「ポレポレ東中野」に持っていったんですが、最初に支配人が観て「30分で気持ち悪くなっちゃった」って。

──本当ですか?

もうお蔵入りかな、って思ってたんですけど、よく聞いたら、「最初はカレーライスを食べながら観たんだよね」と(笑)。それで2回目観てくれて、「やりましょう!」って。ああ、よかった。

──大ヒットしましたよね。連日満席。パンフレットもあっという間に売り切れて。私たちも宣伝には少し気を遣いました。ポスターを貼ってもらうのに「トイレに貼ってもらえますか?」とお願いしたら意外とOKがもらえました(笑)。

でも、あのポスター、僕は反対したんですよ。だって、うんこしているところを見られるなんて(笑)。

──抵抗はあったんですね。

ありますよ! うんこしているところを撮られるのも嫌だし、うんこを撮られるなんて絶対嫌だし(笑)。

──そんなに?

当たり前ですよ!(会場爆笑)でも、監督だから使わなきゃいい……って思っていたら、もう……圧力が凄いんですよ。それで……(苦笑)。

──映画は監督ひとりでつくるものじゃないですからね。

そうそう。でも、ロダンの「考える人」だから。最初に観た人はそう思うでしょ。でも、よく見たら、お尻見えてるし。

「自分の肩越しに撮ってください」と言われて

──本編ですが、素敵なオープニングですよね。木々がざわめき、生きものの息遣いがする森の中に関野さんがいて、カメラが寄っていくと、うんこしている。

いや、僕は客観的に映画をつくる予定だったんです。でも、プロデューサーの大島新が「それは困ります。少なくとも自分の肩越しに撮ってください」と。

舘野さんなんて「シデムシ」という絵本を出してしまっているので、最初、僕はもう終わっています、映画にすべきことはないです、と。でも、撮影しているうちに身を乗り出してきたんです。シデムシの他にいろんな昆虫やウジ、ウジを食べにくる虫や生きものが集まってきて、最終的に64種類の生きものが集まってきた。それが争っているだけじゃなく、譲り合っていたり。最後には「これはうんこと死体をめぐる葛藤と闘いの物語だ!」と。「これだけで一本できる」と言っていました(笑)。

──一大スペクタクル、ですよね。関野さんもご自身のうんこを「いいうんこですねー!」と絶賛されて、喜んでいらっしゃいましたよね。

(笑)あれは、撮られたこと、忘れちゃってましたからね。

──映画を観た人は今日から自分のうんこを愛おしいものとして見ると思います。

健康のバロメーターですからね。

多様な生物が棲む場所を36mの道路が寸断する

──第二章で玉川上水を守る活動のことが出てきます。今日の上映会の主催は実行委員会なんですが、二つのプロジェクトのメンバーが集まっています。どちらも、樹木のいのちを守る、というか「簡単に伐らないで!」という活動をしています。樹木はいのちそのものであるだけでなく、さまざまないのちを守り育てている存在なのに、最近とくにあちらこちらで樹木の伐採が進んでいる。玉川上水もそうです。道路を通してしまうとつながっていた緑の大動脈が寸断され、渡ってきた鳥にも影響があると訴えられています。

いま「玉川上水」と呼んでいる場所には、300年前までもともと何もなかった。だって水がなかったんですから。それを多摩川から玉川兄弟が水を引いてきて。その傾斜が見事なんですよ。それで、いま、ものすごく多様な生物が棲む場所になった。それを36mの道路が寸断する。反対運動ではなくて、都知事に一度観に来てください、というお願いをしています。そして一緒に調査をしてほしい、と。今日も署名用紙を持ってきていますので、是非署名してください。

──いま4万筆近く集まっているそうです。お帰りの際、ぜひお願いします。

*関野さんらの玉川上水に関する活動関連記事はこちら↓

オンライン署名【緊急署名】生き物の宝庫、史跡・玉川上水を未来の子どもたちへ

──探検家って、怖いもの知らずで未知の世界に飛び込んでいくイメージがありますが、関野さんには「怖いもの」ってあるのでしょうか?

あります。かみさまです。

──神様?

家にいるかみさまです。娘を仲間にして海外渡航禁止命令を出したりします。だから国内を飛び回っています(笑)。

この映画をつくって死への恐怖がやわらいだ

──「死」をどんなふうに捉えていらっしゃいますか?

この映画を通していろいろイメージしました。たとえば舘野さんの絵本「シデムシ」。開いて最初に来るのが赤ネズミの死体。それがバーンとあって、シデムシがやってきて持ち上げる。どれだけ卵を産んでいいか、重さを測っているわけです。雄も手伝います。で、母親は最後まで、卵が孵って成虫になって飛び立つまで面倒をみます。

シデムシって、缶カラとか瓶で育てようとしても絶対カビてしまうんです。それで、子どももカビを生えさせないようにするエキスを出しているんですが、母親もすごい勢いで出している。そして子どもが飛び立つまで見送った母親は、また赤ネズミに食べられてしまう。要は、死があって、生があって、死があって……の繰り返し。

伊沢さんも僕も「幸せな死」って言っているんですが、伊沢さんはとくに自分が死んだら土葬にしたい、と言っています。土葬は法律で禁止されているわけではない。条例なんです。だから自治体判断でしようと思えばできる。要は世論です。

伊沢さんは「幸せな死」は怖くない、と言っている。土葬することによって、自分のいのちが他のいのちを生かして、それがまた人間のいのちを生かす。伊沢さんはそれをすでに身体で感じている。でも、舘野さんと僕はまだそこまでいってない。「やっぱり怖いよね」と。でも、この映画をつくることによって死に対する恐怖がやわらいだ気がします。なんか、ま、いっか、と。

死を想うのは、寝るときだったり、こうして話しているときだったりで、本当に死にそうになったときは、もう怖いなんて言っていられない。カヤックがひっくり返ったら、必死で立て直そうとするだけ。要は抽象的な死が怖いんです。だって、死んじゃったら、もうどこへも行けないじゃないですか。それが辛いんですよ。まだやりたいこと、たっくさんあるじゃないですか。

「旧石器時代への旅」に挑んで

──映画の最後にも出てきますが、いま、旧石器時代への旅をされているんですよね? これが、ものすごく時間のかかる旅だということですが。

私たちは自然を相手にしたときに、人間の時間に自然を合わせちゃうんです。なんでこんな文明が生まれたかというと、そこなんです。人間の都合で自然を変えちゃった。だから合理的で効率がいいんです。だけど、旧石器時代はそういう時代じゃない。野生動物と同じで、自然の時間に人間が合わせていた。絶対に彼らは自然を変えません。自然の時間に合わせて行動する。そうすると、待つ時間が多いんです。

石器で家をつくりたい、となったら、まず石器をつくるところから始まって、出来たら木とか薪を伐って、紐を綯って。釘も接着剤もないから紐で結ぶしかない。杉皮がいい素材だとわかったのが8月。で、剥がそうとしたら剥がれない。でも6月になったら剥がれるんです。そうすると10ヵ月待たなくちゃいけない。

始めてからもう2年8ヵ月経つんです。ようやく、希望が見えてきた気がして。でも今年は終わらない。大体、僕の旅は終わりがない旅なんで。最初にアマゾン10年。それ含めて南米10年。グレートジャーニー10年。新グレートジャーニー8年。今回はまだ2年半ですから(笑)。

──でも、映画にすると決めて、撮影クルーを入れていらっしゃる。出来上がるのが楽しみです。

いつになるかはわからないですけど。「うんこと死体の復権」と違って、たったひとりでやっているので、誰とも話さないんです。1週間誰とも会わないっていう経験をしたことある人っていますか? 冬山に登っても誰かとすれ違う。たったひとりって、なかなかないんです。

いま、西表島の洞窟で暮らしているんですけど、隣人がコウモリとか、カマドウマとか、クモとか、ダニとか。そういう連中がどうしても仲間だと思えなくて、壁に向かって話しかけたりしています(笑)。なんか不思議な行動をしちゃう。そこは、現代社会ではなかなか経験できない「漆黒の闇」。そして夜が長い。

日本人って、闇とか、夜とか、陰とかを大事にしてきました。谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」にも書かれているように、日本の障子って真っ白じゃない。いま、夜も街がネオンやイルミネーションで煌々としていますが、なんでそんなに明るくしなくちゃいけないのか。最近は「暗闇の復権」というのを考えています(笑)。

──311後は計画停電とかあって、節電を謳っていたのに、いまはちっともそういう動きがないですよね。

原発があるから大丈夫だから、って言うんでしょうね。

──原発だけじゃなく、山を壊していく再エネとか。SDGsを謳いながら、です。映画でも、「本当の持続可能は循環だ」という言葉がありましたが。

SDGsに足りないものが一つあって。生物多様性は言っていても、人間中心。他の生きものことは言っていない。国連中心にやっているもので、一神教的。チベットでいったい何を祈っているかというと「来世に行きたい」ということと「生きとし生けるすべてのもののため」なんです。アイヌも、アメリカ・インディアンも、あらゆる先住民族は人間中心じゃない。すべての生きものを大切にしている。だから、SDGsもちょっと変えてもらいたいと思っています。

**********

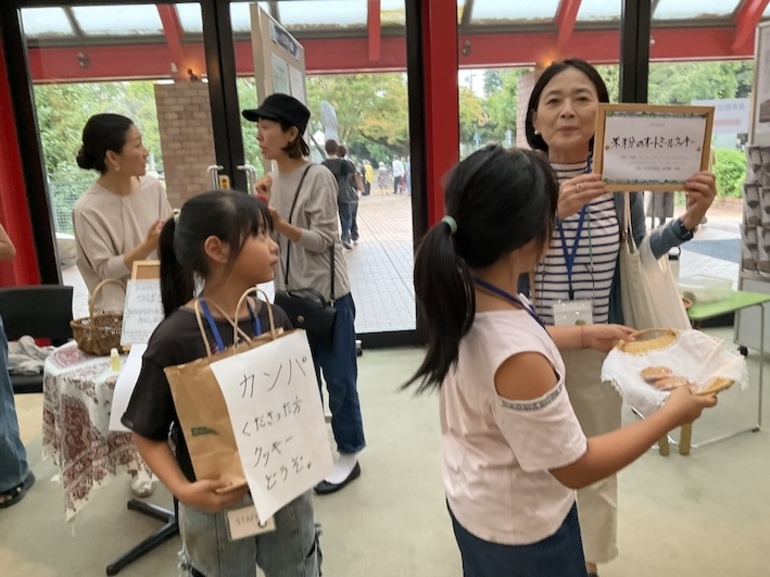

上映会終了後、なんと100名以上の方が玉川上水の活動に署名をされていました。私たちの活動にも貴重なカンパをいただきました。

そして、たくさんのご感想・ご意見もいただきました。ごく一部を紹介いたします。

○土は食べられるが、土になったばかりのものを口にするとは!!衝撃が走った。同時に、つわものの女性だと思った。素晴らしい映画をありがとう。

○自然を大切に、神様と共に生きてゆきたいと思った。

○うんこのチラシを見て、何の情報もなく参加しました。自然界のめぐりを、情報としてではなく、リアルで体感して映像にまでされて、とても感動しました。

○映画を観たのは2回目です。監督トークを楽しみに来ました。価値観が変わった、素晴らしい 映画。命とは、循環とは、自然とは、人間とは。様々なことを考えさせられる素晴らしい映画です。これからも沢山の人に観てほしい。

○最初から最後まで、刺激的な内容でした。今まで顧みられて来なかったうんこ、死体、そして それを土へ返す分解者たちのダイナミズムを目の当たりにしました。

○観たいと思っていた映画だったので2日前に知って、当日キャンセルで観ることができてよかったです。関野氏の活動には長い間関心があり、とても貴重な研究と思っています。この映画には沢山の事を考えさせられました。

○感動的でした。まさに自分も害獣、自然に大きな負荷と迷惑をかけて生きさせていただいている。

ものすごくお忙しい中、国立に足を運んでくださった関野監督、前田亜紀プロデューサー、ご来場いただいた皆さまに感謝いたします。本当に、ありがとうございます!

ご興味を持たれた方は、是非『うんこと死体の復権』公式サイトをチェックして、自主上映会に足を運んでみてください。

日に日に寒さが増してきますが、どうぞあたたかくして秋から冬へ、季節のめぐりを味わいながらお過ごしください。サンニュー、七星も必死で息をしています。

本植して2年目に入ったサンニュー

2025年11月10日 ~つづく つながる~くにたちみらいの杜プロジェクト メンバー一同

- 前の記事へ

- 次の記事へ

FUNDED

FUNDED