チュルリョーニスという人

vol. 11 2025-07-17 0

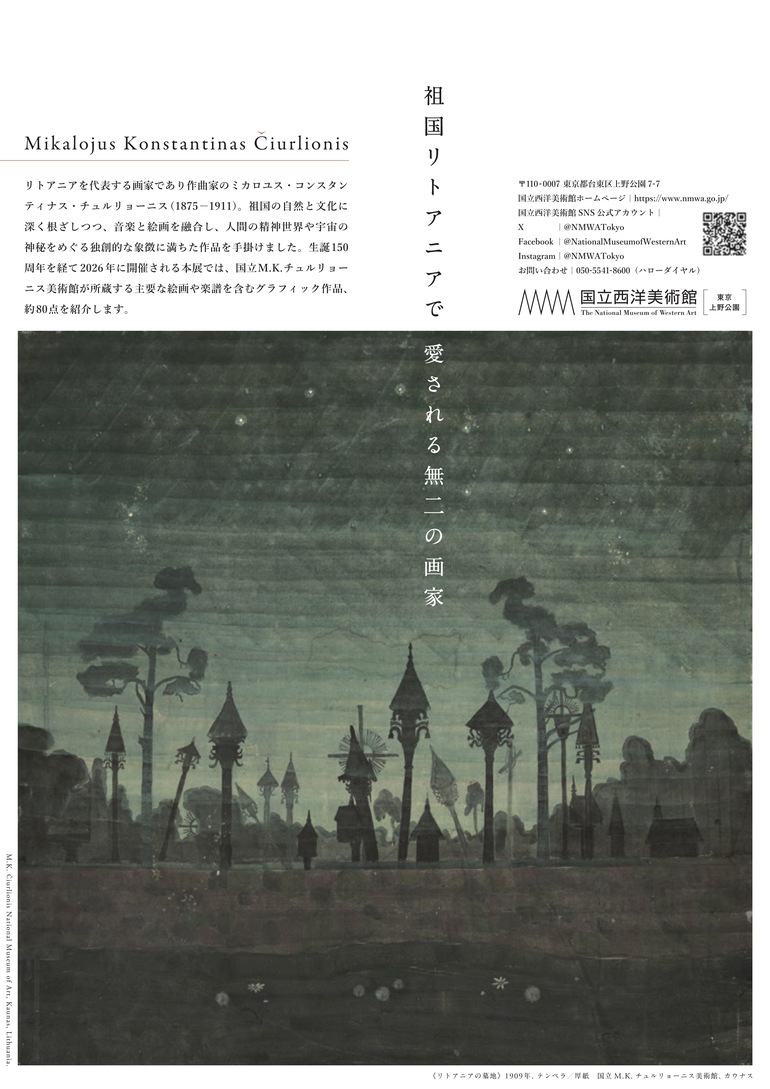

リトアニアの首都カウナスにある国立M.K.チュルリョーニス美術館を訪ねました。(上写真は美術館HPより拝借)

深みのある同系色で描かれた幻想的なテンペラ画やパステル画は、同時代の誰の作品とも似ていない不思議な魅力に包まれています。

今年生誕150周年を迎えるリトアニアを代表する画家・作曲家のチュルリョーニスのことは、寿美子さんからお借りした本、「チュルリョーニスの時代」(ヴィータウタス・ランズベルギス著/佐藤泰一訳)で知りました。以下『』内は同著からの抜粋をご紹介します。(一部漢字変換が異なります。ご容赦ください。)

チュルリョーニスは、オルガン奏者の父のもと9人兄弟の長男として生まれ、貧しいながらも両親から聞かされる歌や民話に親しんで育ちます。ポーランドのワルシャワ音楽院でピアノと作曲を学び、その後ドイツのライプツィヒ音楽院に進みます。

27歳の時に教職の誘いを受けますが、『音楽指導者の地位なんて柄じゃない。ぼく自信だって(※自身を)うまく指図できないんだから』と記しています。(※=長友解釈)

この純粋すぎるほどの世渡りの不器用さが、私がチュルリョーニスに最初に惹かれた理由です。

教職を断った彼は、生活のために音楽の個人教師をしながら創作を始めます。その後、30歳で絵を描くことを決心し、美術学校へ入学。

当時、ロシア革命が始まり、日露戦争が起こります。ロシア占領下のリトアニアでは、民族復興運動が発展します。そんな中チュルリョーニスには、リトアニア国民のための合唱曲の作曲や、本の挿絵の依頼が続いたようです。

(上画像はwikipediaより拝借)

1906年、チュルリョーニスが29歳のとき、第一回リトアニア美術展が開催され、後年チュルリョーニスはリトアニア美術協会の会長になります。

20代の頃には、『僕は幸せになんかならない。それは確かだ。僕は感じやすすぎる。何事にもくよくよしてしまう』と書き残すほどの内向的なチュルリョーニスでした。

しかし、優れた絵画や作曲を多く生み出した1909年(34歳)には、『人生は魅力があり美しい』『新たな人々と出会いその人たちが悪徳よりも美徳をもっていると知るのは嬉しいことだ』と記しています。

作品の展開とともに、自信をつけていく様子には嬉しくなります。きっと良い仲間にも恵まれたのでしょう。

ですが、悲しいことにチュルリョーニスはその後精神を病み、サナトリウムで肺炎をこじらせて亡くなります(36歳)。

2026年3月28日〜6月14日には、国立西洋美術館でチュルリョーニス展が開催されます。日本では、1992年にセゾン美術館で開催されて以来34年ぶりの展覧会です。

また、今年10月1日(水)には、金沢市にある石川県立音楽堂交流ホールにてチュルリョーニスの楽曲を含む演奏会「チュルリョーニスへの音楽的献辞(仮)」が開催予定です。

作曲家としても画家としても優れているってそんなことあり得る?と私もまだ半信半疑です。皆さんも機会があれば目と耳で確認してみてください。

FUNDED

FUNDED